Mónica Lavín es autora de más de una veintena de libros de cuentos, novelas y ensayo. Ha sido Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por el libro de cuentos Ruby Tuesday no ha muerto, Premio Narrativa de Colima por su novela Café cortado, Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska por Yo, la peor, original mirada sobre Sor Juana y su tiempo; como traductora y promotora de la literatura canadiense en México recibió el Premio Governor General que otorga Canadá. Sus cuentos han sido traducidos a varios idiomas y aparecen en numerosas antologías. Ha sido promotora del cuento mexicano contemporáneo a través de antologías que se han publicado en Estados Unidos, Panamá e Italia. Sus publicaciones más recientes son la novela nominada para el Bienal de Novela Mario Vargas Llosa Cuando te hablen de amor (Planeta, 2017), la antología personal de cuentos A qué volver (Tusquets, 2018) y Todo sobre nosotras (Planeta, Colección Autores Españoles e Iberoamericanos, 2019). Algunos de sus libros, como La más faulera y La edad de los peces, son lectura de estudiantes de secundaria. Es columnista del diario El Universal y ha conducido programas de entrevistas a escritores tanto en radio como en televisión pública: “Palabra de autor” (Canal once), “Contraseñas” (Canal 22). Se formó como bióloga y desde el 2005 es profesora-investigadora en la Academia de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores.

Foto: © Barry Domínguez

La señora Lara

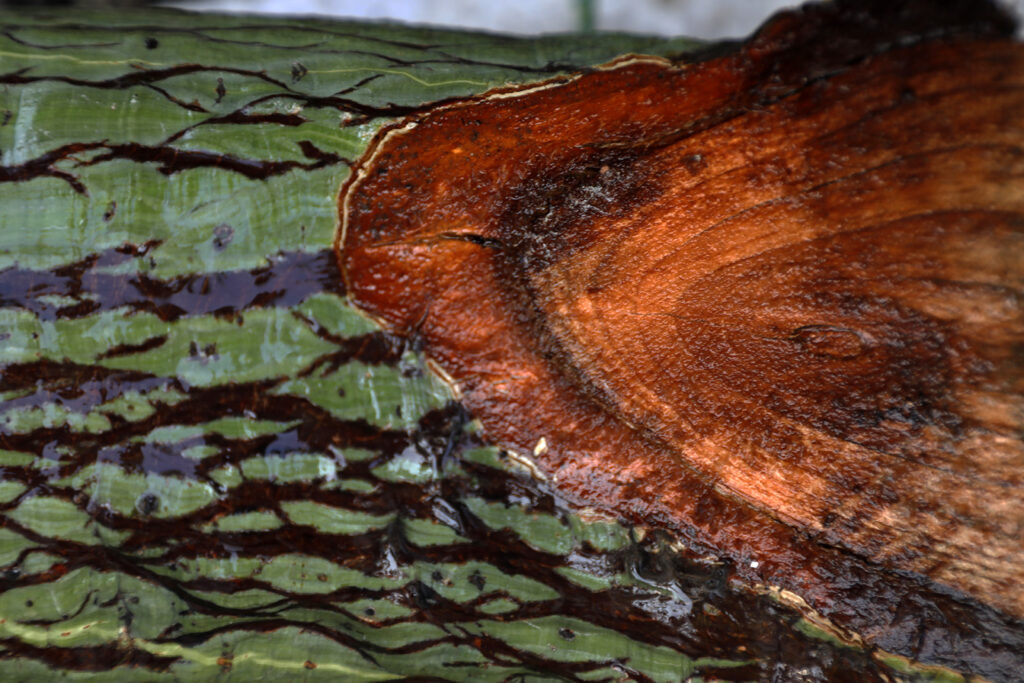

A la señora Lara ya no le gustaba la vista desde su cuarto. Las ramas del árbol del jardín vecino habían crecido tan profusamente que obstruían la luz del día y oscurecían la sala. A ella le gustaba sentarse allí por las tardes. Aunque vivía sola desde hacía tres años, se arreglaba: se recogía el pelo en un chongo que le despejaba el cuello y se maquillaba un poco, lo suficiente para sentirse bien. Había sido una mujer atractiva, con un buen matrimonio hasta que Jaime enloqueció y la dejó por una mujer joven, casi de la edad de su hija. Ella permaneció en la casa de dos pisos que tenía una terraza desde la cual se disfrutaban los jardines ajenos. La sala y su recámara estaban en la parte trasera de la casa que daba hacia el jardín de los Aguirre.

Si algo alteraba a la señora Lara era la opacidad de la tarde cuando se sentaba a tomar el café y pan tostado con un libro entre las manos. Al principio no le resultaba muy claro qué era lo que entintaba su ánimo. Tenía que ver con el crecimiento progresivo de la rama. La primavera lo hizo obvio: la rama del castaño cuajada de tiernas hojas verdes ocupaba el espacio. Prácticamente dividía la ventana en dos y la luz entraba apenas entre las hojas lobuladas. No es que no me gusten los árboles, se disculpaba consigo mismo la señora Lara. Cuando identificó la causa de la oscuridad de la sala y la compartió con Celia, la señora a cargo del aseo desde hacía varios años. Estuvo inquieta las tardes siguientes. Sólo había una solución: hablar con los Aguirre. ¿Hablar? ¿Le abrirían la puerta y la dejarían entrar a su casa? El señor Aguirre era un político y siempre había un coche oscuro con hombres en trajes oscuros al frente de la casa a la vuelta de la esquina. No tenía ganas de tocar el timbre y recibir continuas negativas. Ella no estaba suplicando sino pidiendo amablemente que compartieran su inquietud. Para ello necesitaba que vieran la vista desde su casa, que comprendieran cómo es que una hermosa rama sobrecargada de hojas le estorbaba. Les escribiría una carta pidiéndoles que cortaran la rama y que vinieran a su casa a sentarse en la sala -les ofrecería café- para que entendieran lo que ella quería decir. Ellos que poseían un árbol tan alto y frondoso, un pedazo de verde en su casa, no debían pensar que la mutilación le daba placer. Pero la luz era su placer, su calor. Había vivido algunos años en el sur de España y amaba la blancura. En Andalucía, en aquel tiempo, había sido muy feliz. Recién casada, bebiendo vino con Jaime por las tardes después de su trabajo como gerente de un hotel. Ella pintaba en la terraza pequeña que daba hacia las callejuelas y otros balcones y había disfrutado la blancura de las casas, la blancura en los zapatos de las mujeres, en las sonrisas, en las sábanas donde permanecían acurrucados, abrazados y acariciándose las mañanas del fin de semana. No iba a hablar de la blancura en su carta, ni de cómo había gozado la cercanía del cuerpo de Jaime en ese tiempo y a su propio cuerpo firme y deseante. No le gustaba la melancolía, le bajaba la guardia y estaba cansada de la tristeza. Sólo se puede resistir cierta cantidad, luego se acepta la realidad y se ordeña lo bueno de ella. Siempre hay algo bueno. Hasta en la ordeña, la blancura se imponía.

Se dirigió al secreter que Jaime y ella habían comprado en una tienda de antigüedades y sacó una hoja de papel. Por fortuna conservaba alguna pues escribir cartas ya no formaba parte de sus hábitos. Si quería decir algo a su hijo o su hija, les llamaba. Su nieta estudiaba fuera del país y sólo una vez le había escrito una carta. No estaba muy segura de qué escribirle a una adolescente para no aburrirla. Cuando la chica no contestó estuvo segura que efectivamente la había aburrido con su falta de novedades. Qué bueno que no le escribía a ella en este momento, le hablaría de la rama y de la poca luz que entraba a la sala donde Miranda solía gatear sobre la alfombra cuando sus padres la dejaban a su cuidado. Su hija la consoló explicando que los jóvenes ya no escribían cartas, que usaban la computadora. Por ello, su hija le leía de vez en cuando las partes de los correos electrónicos dirigidos a la abuela. Por respuesta la abuela le había llamado alguna vez. La extrañaba, era una chica alegre. Tenía luz en la voz. Como ella la había tenido cuando joven, cuando Jaime se enamoró de ella al mismo tiempo que David y los dos mandaban flores y la visitaban y la halagaban con sus comentarios. Un día los dos jóvenes se toparon en la entrada de casa y ella tuvo que decidir. Optó por Jaime que era locuaz, sorpresivo y ella apostó por ese movimiento. La pasión tiene un precio y siempre es impredecible. Jaime no se podía estar quieto, ni quedarse en un sitio mucho tiempo. Y lo había hecho, permaneció a su lado treinta y cinco años. A veces, a cierta edad, el cambio requiere de la sangre y el vigor ajeno para evitar aferrarse a los muebles, domicilios, hijos, nietos, a la certeza de la muerte y a la misma vista por la ventana.

La señora Lara escribió: Queridos señora y señor Aguirre, soy su vecina, estoy al otro lado de la pared de su jardín, y precisamente es el árbol junto a esa barda en el jardín el motivo de mi carta. Una de sus ramas ha crecido tanto que ha obstruido la luz que entra a mi sala. Quizás sientan mi queja exagerada pero agradecería mucho que aceptaran mi invitación a tomar café cualquier tarde en la sala de mi casa para que comprendan mi inquietud. No es un capricho de mi parte, pera últimamente esta habitación en la que paso las tardes me da la sensación de estar en un hoyo. Estaré encantada de recibirlos y de pagar los costos de jardinería que implique el corte de la rama. Anoto mi número de teléfono, pero siéntanse en la libertad de llamar a mi puerta. Normalmente estoy aquí. Agradezco el favor de su atención: la señora Lara.

Leyó el borrador varias veces, agregando y quitando palabras, intimidada con la idea de que su petición los hiciera pensar que ella era una mujer sola y obsesiva. Las conocía. Siempre había las que se quejaban de las fiestas, de las ventanas abiertas, de los perros que ladran. Las que odiaban a los jóvenes, a la gente que reía, todo lo que estaba suelto y hacía ruido en la vida. Había tenido que aguantar alguna con sus propios hijos, con su propia madre cuando el vecino se quejó del tiempo que permaneció besándose con su novio en la puerta de casa una noche. No era Jaime entonces, sino el primer novio que la besó y rozó sus pechos sobre la blusa, allí contra la puerta de casa en plena calle, protegidos, pensaban, por la negrura de la noche.

Cuando sintió que la carta era lo más amable, clara y convincente posible, acudió personalmente a la puerta de los Aguirre flanqueada por el coche negro. Explicó a los hombres de traje oscuro quién era ella y les entregó el sobre; escribieron su nombre en una libreta y la hicieron firmar. Se sintió tranquila, la entrega de su carta estaba documentada. Su propia desazón por el profuso crecimiento del castaño también estaba documentada en su petición.

Pasó una semana y no hubo ni un telefonazo, ni un llamado a la puerta ni una carta diciendo sí o no. Silencio. No podía permanecer con los brazos cruzados sobre su suéter de cashmere azul sofocada en aquel agujero. El café no le sabía bien, su horizonte había sido reducido de tal manera que no la confortaban los jardines de las otras casas, ese continuo de árboles de la ciudad. Así que escribió una segunda carta donde amablemente mencionaba que tal vez habrían desatendido su petición –pues ella sabía que eran personas muy ocupadas y lamentaba molestarlos- por considerarla un asunto menor. Pero no lo era, su serenidad dependía de atención a su deseo: sólo era una rama, ella no quería que el árbol fuera derribado, sólo aquel apéndice, el intruso en su ventana. Intentó no sonar lastimera, pero quería asegurarse de que entendieran la importancia de aquella petición en su vida.

La respuesta llegó la tarde del viernes. El señor Aguirre atendió su llamado. Celia condujo al hombre vestido en traje gris hasta la sala de la señora Lara. Al entrar, disculpó a la señora Aguirre por no asistir pero tenían una cena esa noche y la señora Lara sabía cuánto tiempo tomaba el arreglo a las señoras. La señora Lara estaba asombrada por el detalle de su vecino de haber venido hasta su casa y así lo dijo con toda formalidad. El señor Aguirre dijo que estaba apenado de que hubiera tenido que mandar una segunda carta pero él no sabía que había habido una anterior hasta que su esposa se refirió a ella. —Lo siento —dijo, subrayando su molestia.

—Lamento molestarlo, pero por favor siéntase aquí para que entienda mi urgencia —la señora Lara se puso de pie y cedió al señor Aguirre su lugar en el sillón color crema.

—Por favor —dijo él, recorriéndose para que ella retomara su lugar—. Creo que puedo ver desde aquí.

La señora Lara tuvo que sentarse muy cerca de las piernas del hombre y eso la turbó. Desde allí le señaló la rama.

—Verá, me encanta la luz del ventanal. Aquí leo. Aquí paso muchas horas. Ahora siento que estoy dentro de un hoyo.

—Fue esa frase, señora Lara, la que me convenció de la seriedad de su petición —dijo el señor Aguirre con una sonrisa franca.

La señora Lara preguntó si quería café, pero el señor Aguirre dijo que prefería una copa de whisky, si no había problema con ella. La señora Lara dijo que de ninguna manera y se acercó a la cómoda donde estaban los vasos y las botellas. Pidió hielo a Celia y ella misma preparó las dos copas. El señor Aguirre estaba mirando por la ventana cuando ella regresó. No se atrevió a escurrirse junto a él, así que se sentó en el canapé.

—Pensé que le gustaba la vista desde aquí —insistió el señor Aguirre sin moverse. Ella volvió a sentarse a su lado. No había bebido con un hombre desde la partida de Jaime.

Dijeron salud y el señor Aguirre prometió que él personalmente se encargaría de que se cortara la rama.

—Con una condición —dijo antes de partir—, que yo venga a confirmar la mejoría.

—Por favor —dijo ella nerviosa y reparando en la elegancia del traje de su vecino ahora que se había puesto de pie—. Le gustará cómo entra la luz.

A la mañana siguiente, la señora Lara escuchó el zumbido de la sierra eléctrica; observó satisfecha como un hombre a horcajadas en una de las ramas principales cortaba la que ofuscaba su vista, la impertinente. La rama desgajada se dobló poco a poco hasta que cayó con un golpe seco. Celebró el sonido, era la trompeta de victoria que daba la bienvenida a la luz. Tuvo ganas de mandar una nota de agradecimiento pero fue la condición que el señor Aguirre había puesto la que la hizo esperar.

Después de dos semanas la señora Lara estaba avergonzada de no haber mandado de inmediato aquella nota dando las gracias. Ahora era fuera de tiempo. Cómo había sido tan tonta de tomar al señor Aguirre en serio. Era un político después de todo, acostumbrado a complacer a otros, a recoger votos.

El viernes sonó el timbre y Celia llevó al señor Aguirre a la sala. Llevaba un suéter negro con el que se veía más relajado.

—Siento haber tardado tanto en venir a ver su ventana, pero he estado de viaje —se disculpó antes de sentarse.

—Fue muy amable en haber cortado la rama de inmediato, mire qué diferencia —señaló hacia la ventana.

Pero el señor Aguirre no miró hacia la ventana, la miró a ella.

—Puedo ver cómo ha salido del hoyo —dijo sonriendo y sentándose en el mismo sitio que la vez anterior. Dio un golpecito al sofá indicando a la señora Lara que se sentara a su lado.

—¿Whisky? —preguntó ella.

Y se sentaron frente a la ventana hasta que el sol se ocultó. La señora Lara habló de sus años en Andalucía y él de sus proyectos de remodelación de la ciudad. Se rieron juntos y tomaron un segundo whisky hasta que el señor Aguirre se despidió y preguntó si la podía visitar al día siguiente. Le había gustado la luz, dijo, y su esposa estaba fuera de la ciudad. Después de todo eran vecinos.

Sus palabras la tomaron desprevenida. Había bebido dos whiskies con ella porque su esposa no estaba en casa. La gente necesita compañía. Eso era lo único que podía descifrar, la única verdad que le importaba.

—Desde luego —dijo ella cuando lo acompañó a la puerta de salida. Desde luego, pensó cuando regresó a su sitio en el sofá y observó la oscuridad tras el ventanal. Imaginaba la entrada de la luz en la sala el siguiente día. Dio un último trago de whisky y anticipó la llegada del blanco.

Fotos: © Barry Domínguez.

-

-

-

-

-

-

-

Foto: Barry Domínguez.

CONTACTO

Facebook: MonicaLavinEscritora

Twitter: @mlavinm

Instagram: @mlavinm